|

���c��̕��i

�@�����w�@�w�O�L�� �l��������@��������@��Ջ�����@��d���@���c���E�M�����@���c���@�@���ȋ��{���@����c�����@�O���������v���E����s�Y���@���{�������_�W���@�L���L�O���@�璹�P������ |

| �@�����w��2013.5.23���@Google �}�b�v |

| �@2012�iH24)�N10��1���ɐV�����Ȃ��������w�����悤�ƁA�ۂ̓�����ւƌ������B�ˑR�A�J���I�ȋ�ԂɂȂ�A�v�킸���グ�Ă��܂��B���ꂪ�h�[���V��ȂƁA�ڂ������� |

|

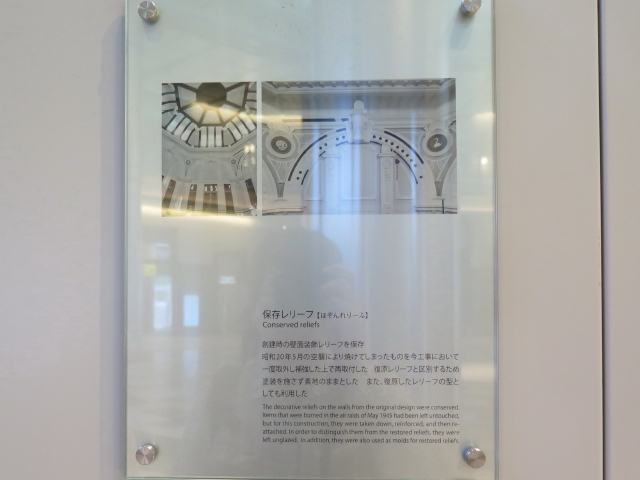

�B�@��ŕ����������Ƃ����A���ʂ����˂ď\��x�̃����[�t���Ƃߍ��܂�Ă���B���������͐푈�ŏĂ��c���������̕��ނ��ƌ����i�h�[���V��ʐ^�̉E��j�B �@�h�[���V��͖k���ɂ�����炵�����A�������Ă��܂��B |

|

�@�O�ɏo��ƁA�傫�����Ĉꖇ�̎ʐ^�ɔ[�܂�Ȃ��w�ɂ��������B �@�V�����w�ɂ̎ʐ^���B���l��A���������ɒ��߂Ă���l���吨�����B |

||||||

| �@�����w�O�L����2015.5.20�� |

| �@�w�O�L��ɂ́A���������B |

| �����w | �w�O�L��̉���� | �����w��U��Ԃ� | |

| �@�l���������2016.5.25�� |

| �@���������2016.5.25�� |

|

�@�����w��������@�T�ɂ���B |

| �@��Ջ������2016.5.25�� Google �}�b�v |

|

�@��Ջ���Ղ�T�����A��Ջ�����k���̐Ί_���C�ɂȂ��Ă��܂��B�Ί_�ɂ͍H�����ŋ߂Â��Ȃ������B��Ջ����ዾ�����Ƃ͒m�炸�ɒʂ�߂���B |

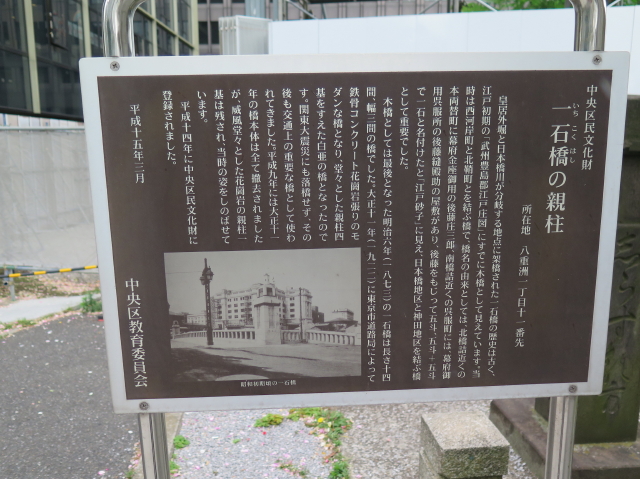

| �@����̐e����2016.5.25�����d�F1����11�Ԓn���@Google �}�b�v |

|

�@����e���Ɖ���� |

| �@��������q���点�ΕW��2016.5.25�����d�F1����11�Ԓn�� |

|

�@�ΕW�̕\�ɂ́u����Ўq�T�u����s�v�A�E�ɂ́u�u�炷����v�A���ɂ́u���ʂ���v�A���ɂ́u�����l�N���ȔN��/����Z���V/���͊ݒ��v�ƍ��܂�Ă���B �@���̐ΕW�̕\���̕s�̕����͕����ł͂Ȃ��{�������_��\���L���B |

| �@��d����2015..5.20���@Google �}�b�v |

| �@�c���O�̍L������c������֕����čs���ƁA��d���������Ă���B |

| �c���O�L�� | ��d���� | ��d�� | ���c��� |

| �@���c���E�M������2013.5.21���@Google �}�b�v |

| �@���x�ʂ�ɂ́A�U�����Ă���l�A�����Ă���l�A�i�F���y����ł���l�����W���Ă����B���c��͉��C�����������A���c����M�����߂ē����̋M�d�Ȏ��R�i�ł����B |

| ���c�� | �M���� | ||

| �@ |

| �@���c����2014.5.22�@2015.5.20��Google �}�b�v |

| �@ |

| ���c��('14) | ���c��('14) | |

| �@ |

| ���c��('15) | ���c��T�̈ē���('15) | |

| �@ |

| �@�@���ȋ��{����2013.5.21���@Google �}�b�v |

|

�@�������g���̍��c��̏o������n��ɂł�ƁA�Y��Ȍ������ڂɔ�э���ł���B �@���̌����͖@���ȋ��{�قŁA�������z��Y�ɂ��Ȃ��Ă���B�h�C�c�l�Z�t�ɂ��h�C�c���l�I�E�o���b�N�l���̌��z���Ƃ̂��ƁB �@�����K�̐Ί_�ɐ^���ԂȃT�c�L�̉ԂɈ͂܂ꂽ�p�͔������B |

||||

| �@ |

| �@����c������2014.5.22�@2015.5.20���@Google �}�b�v |

|

�@���c���̖T��H��ƁA����c�����������Ă���B |

| �@ |

| �@�O���������v���E����s�Y����2013.5.21�@����O��k�n��m�����������@Google �}�b�v |

| �@���x�ʂ������čs���ƁA�Z�{�ؒʂ�̌����_���獑��c�����������ė���B�ڂ̑O�ɂ́A�����L�O��ق̑O�낪����A���v��̓���������B���̐X�̒��ɓ����čs���ƁA���v���ƐΔ肪����ł����B���v����3�ʂŁA���@�E�s���E�i�@�̎O�������������Ă���悤���B���̍����́A�u�S�ڊƓ������i�ށv�̂��Ƃ킴�̕S�ځi30.3���[�g���j���z����31.5���[�g���ɂ����Ƃ������A���v�̈ʒu���������āA����l�̂��߂Ɍ��݂����Ƃ͎v���Ȃ����̂������B�B���a35�i1960�j�N�V���Ɋ��������悤���B���̖T�ɁA�l�p���ԛ��₪���邪�A�ǂ�����Ɣ���s�Y�̔肾�����B |

| ����c������ | �����L�O��ق̐X | ���v�� | �Δ�Ǝ��v�� |

| �@����s�Y�̔�́A��\�Ɣ�A���ǂ����Ȃ̂��A�ǂ��킩��Ȃ��B�����̓����ɂ͓ǂ݈Ղ����������������Ǝv���邪�A���́A�����ĉ������܂�Ă���̂��ǂ݂ɂ����B �@��A�ɂ́A�蕶2�Ɣ蕶3�u�蕶�N���F�����^�V�����A�蕶���|�F���w���m���h�\�Y���A�ԛ���F������З�ؐޓX�A�H���F�ēc�ލH�Ɗ�����Ёv�ƍ��܂�Ă����B |

| �蕶1 | ��A | �蕶2 | �蕶3 |

| �@ ���@�@��@�@�s�@�@�Y�@�@�@�@�@�@�@�@1858�|1954 �@����s�Y�͖����`�Ɛ��E���a�Ƃ̂��߂Ɉꐶ����ʂ����B�Ⴍ���Ď��R�����^���ɐg�𓊂��A�ۈ����ɍ��� �Ď�s��ǂ��A�C�O�ɖS���������A�������ƂƂ��ɏO�c�@�c���ɑI��A�ȗ��A�c�Ȃɂ��邱��63�N�A���E�c ��j��̋L�^���Ȃ����B�f�u�͔˔��R���̑Ŕj�A���吭���̊m���ɂ���A�����錠�͂ɒe���ɋ������A�˂ɖ��O �̐w���ɂ����Ă����������B���̗Y�ق͓V���ɖ�A�����i��̋N���A���͔ނ��]���Č����̐_�Ə̂����B �R����`���ꐢ���x�z���A��_�}�Ȃ�ɋy��ł��A���a�̐M�O���܂����A�O���ю������ӂƂ���ɂ��ċc���d��ɗ� ���A���_�Ɍx�����邱�Ƃ���߂Ȃ������B�Ƃɐ��E�A�M����A�c����̕��Ƌ���ꐶ�̖�������B ������Ǖ炷�鍑���̎x���ƍ��ۓI�^���Ƃɂ��A�����ɂ��̋L�O��ق��������̂ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1960�N2��25�����邷 |

| �@

���@�@�@�@�@��@�@�@�@�s�@�@�@�@ �Y�@�@�@���@�@�@��

|

|

| 1858�N11��20���_�ސ쌧�Ëv��S�Ëv�䒬����� �@�@���܂�B���͍s���A��͒�q�A���j�͗c���F���Y 1874�N�c���`�m�ɓ���A����@�g�Ɋw�ԁB 1879�N����@�g�̐��E�ɂ��V���V����M�ƂȂ�B �@�@81�N�ގЏ㋞���B 1882�N��m�V���ɓ���A�f90�N�܂Ŋe���L�҂Ƃ��� �@�@���B��G�d�M�������������i�}��g�D���B�ȗ��� �@�@�}�����ɐg�𓊂��B 1885�N�����{�c����ƂȂ�B 1887�N�ۈ����ɂ��3�N�ԓ����ދ��𖽂���ꂽ�� �@�@���@��ɉ��Ă����@���B 1890�N���{�ŏ��̏O�c�@�c�����I���ɎO�d����藧�� �@�@�₵���I����B�ȗ�����I������25��A�����I���B 1898�N��G�A�_�A�����t�����ɕ�����b�Ƃ��ē��t���B 1903�N��2�㓌���s���ɏA�C���B�i����c���͂��̂� �@�@�܁j |

1910�N����c���Ƃ��Ė����c����ɏo�Ȍ㉢�Ă��� �@�@�@�@���B 1912�N���c�R�O�O�O�{���A�����J�ɑ���B�����т� �@�@�@�m�ہA�s�X�S���������̑������̌��т��c�������s�� �@�@�@�����C���B 1914�N��G���t�̎i�@��b�ɏA�C���B�f16�N���C���B 1919�N��ꎟ���E����̉��Ă̎S������@����B 1931�N�A�����J���o�ăC�M���X�ɓn��B���{�����ɑ� �@�@����⌾�Ƃ������ׂ��A�u��W�ɑウ�āv�����M�B�� �@�@���A���B�e�n�����@���B33�N�A�����B 1942�N�c���g�Y�I�����������ɂ���ݕs�h�ߗe�^�ŁA �@�@�N�i����B�f44�N���߂̔�������B 1950�N�n�āA�����̓��č����ɍv�����B 1953�N�O�c�@���_�c���A�����s���_�s���ɐ��E����B 1954�N10��6���i�����B�k���q�~�o�����~�@�ɖ� �@�@������B |

| �@���{�������_�W����2013.5.21�@����O��k�n��m�����������@���y�n���@�n�}�@Google �}�b�v |

| �@�����L�O��ق̑O��̈�p�ɂ̓p���e�I���_�a�̃~�j�`���A�̂悤�ȐΑ���̌������ؗ��̒��ɘȂ�ł����B�S���͋e�Ȃ̂��낤���A�݂̉��ɂ͋e�̌��ɂ͂��܂�āu����{�鍑�v�̕����������o�Č�����B���̉��Ɂu�������_�v�̊z����������B�����̔��ɂ͋e�̌�䂪��������ɂ���A���̉��ɗd���Ȃ̂�������������Ă����B���Ԃ͉��A�����͏�ɂ��邪�c�肪�Ȃ��B���̍��E�ɍE�̋��l�p�������������邪�A�����J���鎞�̃X�g�b�p�����镔�i�Ȃ̂��낤���Ƒz������B |

| �W�� | ����{�鍑 | �������_ | �� |

| �@�����ɂ͕��ʂ̔��Ƃ�����Œ肷��Ǝv����l�p���������i��������B�ĂсA�\�ɉ��A���{�������_�ƕW�ɂ̉��������B�@���{�������_�́A���N5��15���Ɉ�ʌ��J�����悤���B |

| ���� | ���_�̉�� | �W�ɂ̉���� | �W�ɂ���� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�������_ �@���{�������_�́A�킪���̓y�n�̕W���𑪒肷���_�ƂȂ� �_�ł���B�����Q�S�N�i�P�W�X�P�N�j�T���ɂ��̏ꏊ�ɐݒu�����B �@���{�������_�̈ʒu�́A���̌����̒��ɂ����Ɏ��t���� �����̖ڐ���̗���̒��S�ł���B���̕W���́A�����U�N���� �P�Q�N�܂ł̓����p�̒��ʊϑ��ɂ�镽�ϊC�ʂ��瑪�肵������ �ŁA�����Q�S�D�T�O�O���[�g���ƒ�߂��B �@���̌�A�吳�P�Q�N�i�P�X�Q�R�N�j�̊֓��n�k�ɂ��n�k�ϓ��ɔ��� ���̕W�����Q�S�D�S�P�S�O���[�g���ɉ����������A�����Q�R�N�i�Q�O�P�P�P�N�j �R���P�P���̓��k�n�������m�n�k�ɂ��n�k�ϓ��ɔ����Q�S�~�� ���[�g�������������߁A�V���ɂQ�S�D�R�X�O�O���[�g���ɉ��������B �@�@�����Q�R�N�P�O���Q�P���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���y�n���@ |

| �@�@�����s�w��L�`�������i�������j �@�@�@�@�@�@���{�������_�W�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���ݒn�@���c��i�c���꒚�ڈ�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����O��m���뉀�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�@��@�������N�O���\���� �@�@���{�S���̓��ꂳ�ꂽ�W������̂��߂̊ �@�Ƃ��āA������\�l�N�i�ꔪ���j�܌��ɐ������_ �@���n�݂��ꂽ���A���̌����͂��̐������_�W��� �@�삷�邽�߂Ɍ��z���ꂽ���̂ł���B�v�҂̓G �@����w�Z�����������������Y�i�ꔪ�ܘZ�`��� �@���j�B�����͐Α��ŕ������B���z�ʐς͈�l�E�� �@�O�u�ŁA�����O�E���܂��A�����l�D�O���B���ʂ� �@�v���|�[�V�����͒��L�Ƃ��̏㕔�̃G���^�[�u�� �@�`���A�i�яj�ƃy�f�B�����g�i�O�p�ȕǁj�� �@�����[�t�̑����œ��J�Â�����B �@�@���{�������_�W�ɂ͐Α��ɂ�鏬�K�͂ȍ�i�� �@���邪�A���[�}���_�a���z�ɕ킢�A�g�X�J�[�i�� �@�I�[�_�[�i�z��`���j�����{�i�I�Ȗ͔͌��z�ŁA �@�������̐����Ȃ��ߑ�m�����z�Ƃ��Č��z�j��M �@�d�ł���B �@�@������N�O���O�\����@���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����s����ψ��� �@�����̓��{�������_�W�ɂ́A���c����ʓo�^�L�`�������i�������j�Ƃ��� �@�@�o�^����Ă��܂��B |

| �@�L���L�O����2014.5.22���@Google �}�b�v |

|

�@�O��⏬�����̐^�ɗ��w�����������Ă���B�߂Â��Č���ƁA�����̂悤�ɐΕ��Ɉ͂܂�Ă��āA���̐^�Ƀ��C�I�������ݒu����Ă����B���C�I���̌�����͐������ꗎ���Ă����悤�����A���͟���Ă���B |

| �@�ʂɏ�������N�̑������グ�Ȃ���A��荞�ނƑ���ɍڂ��������������ė���B�߂Â��ƁA3�l�̗��w���ŁA���̗��ɂ͔蕶�����܂�Ă����B���̐Δ�͓��{�d��ʐM�Ђ��A���5�N��̏��a25�N7��1���n��50�N���L�O���Č������ꂽ�悤���B�����҂͕s����ɁA2012�N�܂Œlj�����Ă���悤���B |

| ���N | ���� | ���w | �蕶 |

| �@ |

| �@�璹�P��������2014.5.22���@Google �}�b�v |

|

�@�璹�P���i������j�����̒��ɑ����s�����w���˔V�n�肪�������Ă���B���w�Z�͏��a3�N1���ɋ�i��Ɉ��z���A�����s����i���Z�ƂȂ����悤���B |

| �@�ؗ��̐ꂽ������璹�P�������߂���B |

| ������ |

| �@ |

|

�U���H�������W���@�@�@������J�������@�@�@�k�̒T���K�� |

|

�@��l�̎U���H�L�^ �@2016.5.25�@2015.5.20�@2013.5.23�@2013.5.21 |