| �@�@�@�X�̐Δ� |

| �X�s���������@6��25���@��2017�iH29�j�N���@���Ӓn�} |

| �@�����������ɐΔ�Q�����邪�A�G�R�Ƃ��ĕ������B�����ɉ�����ݒu����A�Δ�̖��̂�ʒu��������Ă͂��邪�A���ۂ̐Δ�̖��O�Ƃ͈Ⴄ�\��������B |

|

|

|

|

| ��������C�� | ����� | ||

| �@ |

| �@�\�x�j���Y�̉̔� |

| �@ |

| �@�C�̋L�O��ᢏ˂̒n�� |

|

�@�蕶�̉��ɂ͉^�A��b��얾���ƓY�����Ă���B���̔�̌����N�����͒T���Ȃ������B |

| �@�C�̋L�O���̔� |

|

�@�d�̃��j�������g�Ɣ��ɐΔ肪����B�蕶�͓��Ɋ����̂Ŕ��������o�Ă���̂œǂ݈Ղ��B |

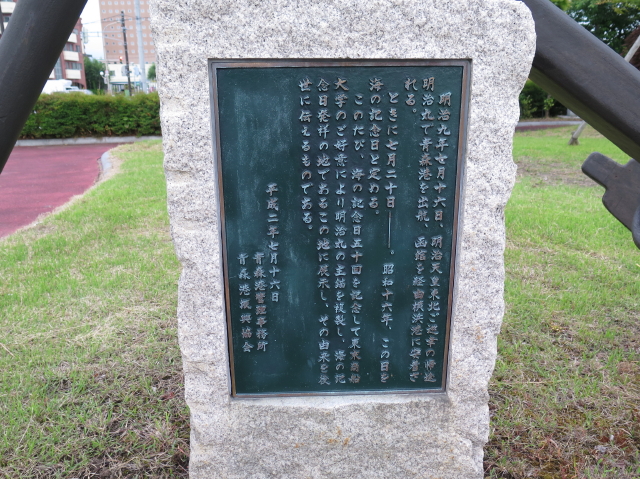

| �@������N�����\�Z���A�����V�c���k�����K�̋A�r �����ۂŐX�`���o�`�A���ق��o�R���l�`�Ɉ����� ���B �@�Ƃ��Ɏ�����\��------�B���a�\�Z�N�A���̓��� �C�̋L�O���ƒ�߂�B �@���̂��сA�C�̋L�O���\����L�O���ē������D ��w�̂��D�ӂɂ�薾���ۂ̎�d�����A�C�̋L �O�����˂̒n�ł��邱�̒n�ɓW�����A���̗R������ ���ɓ`������̂ł���B �@�@�@�@�@�@������N�����\�Z�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�`�Ǘ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�`�U������ |

| �@�i������ |

|

�@�Δ���������ɂ͉��������ʂ������炸���肷��Ɠ����l�p���ŁA�i�����ƍ��܂ꂽ�ʂ����ʁA���̗R�������Ƃߍ��܂�Ă���������ʂƕ�����B �@���ʂɂ͒������������܂�A���̉��Ƀ��C�I���̓����Ƃߍ��܂ꂢ��B �@���߂āA���ʂɉ���Ĕ蕶�����邪�A�����������ꂽ�̂���������Ȃ��B |

|

|

|

|

| �������ĉE���� | �������č����� | ���C�I���̓� | �R���� |

�������ĉE���ʂ̔蕶

�������č����ʂ̔蕶

|

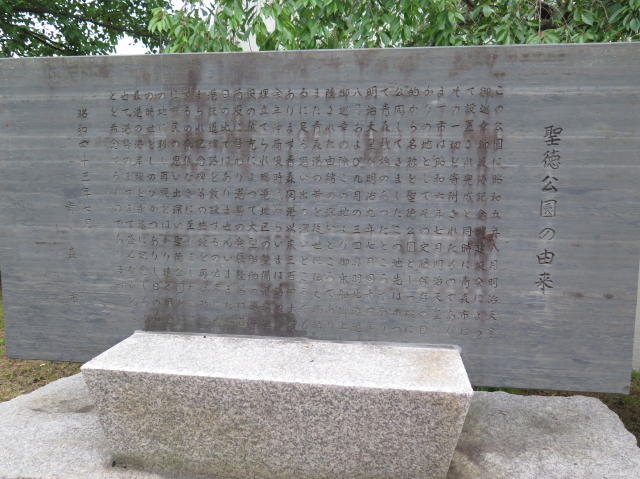

�����̗R����

|

| �@�C�̓�50���N�̔� |

|

�@�蕶������Ă��܂��Ă���B�S������ǂ���ɂ́A����Ȃ������B�蕶�̍��݂̋Z�p���`������Ă��Ȃ��悤�Ɋ�����B �@�蕶�ɂ́A������N�����\�Z���̕�����������B |

| �@������N7���\�Z���������V�c�͕l���u��������D�� ������\�����l�`�Ɉ������ꂽ�������������������́� �@�{�s�́����ɔ���������Đ��������������������́��� ���a�\�Z�N���̓����C�̋L�O���Ƃ��ĊC���v�z�́��g���� �}���Ă������������E�́����[����聜�V���V�������w�� �����X�s�ɂ��E�H�[�^�[�t�����g���������遜���������C ���҂ɉh���͂Ȃ����C�̖��m�ɒ��ގ҂́������ꁜ �́��������������̕�Ȃ�C�恜������]���҂Ɂ��停 ��ƒ��S�������Ă�܂ȁ��������\�N�̐ߖڂɁ������� �������g�[�����V���ɔ������ō`�^�̔��W���聜�� ���̂ł��� �@�@������N�����\�Z���@�@�@�@�@�@�L�O�茚�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�`�U������@�@���ぜ���Y �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�`�p�������� �������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X������@�@�@��V�������Y �@ |

| �@�c���q�a����~�a�L�O�� |

|

�@��A�Ɂu���a��N�㌎�\���/�X�s���{�Z/�_�t�͕������w�Z�������E���ꓯ�v�ƍ��܂�Ă���B |

| �@ |

| �@�����V�c�䏄�K��L�O�̊Ŕ� |

|

�@�̊Ŕɏ�����Ă��镶���͗���Ă͂��邪�A�܂��ǂ߂��B |

|

| �@ |

| �@���������̗R���̔� |

|

�@�蕶�͞����ō��܂�Ă���̂ŁA�ǂ݈Ղ��B |

| �@�@���������̗R�� ���̌����͏��a�ܔN���������V�c �䏄�K��n�C�L�O�茚�݉�ɂ�� �Đݒu���ꊮ���Ɠ����ɐX�s�� ���̈�����ꂽ���̂ł��� �܂��B�s�͏��a�Z�N���������V�c �䂩��̒n�Ƃ��Ă��̎j�֕ۑ��̖� �I���疼�̂������Ƃ���ʂ� ���J���Ă��܂������̒n��͂��� �ĐX�V���̂������Ƃ���ł��� �����V�c��������N�������\�l�N ��������ы㌎�̎O�H�k�C�� �䏄�K�̍ۂ��̒n�����D��� �����ꂽ�R���̐[���Ƃ���ł��� �܂��X�`�̐̂��㐢�ɓ`������ ��ɑ���v���o�̐[���Ƃ���ł� ����܂��X�J�`�ȗ��O�S�l�\�L �]�N���ז����ォ�炢�܂͊C�ӂ� �����Ă��Ս`�n��̐����`�p�{ �݂̊g�[�ɂ���đ�^�D���̐ڊ� �ז��ɑւ��`���̔��W�����͐� ���̔�ł͂���܂��܂܂��� �`�S�����H���{�݂���̕K�v�ɂ� �܂��L�O�蓙�̎{�݂��Ăшړ] ����̗]�V�Ȃ��Ɏ���܂������� �Ɏs���̎v���o�[�������������� �̒n�Ɉڂ��Č����͂��艓������ �̎��������̂т����肵���̐� �X�`�̊C�ݐ����i���ɋL�O������ ���č`���̂܂��܂�����Ȃ�� �Ƃ���O������̂ł���܂� �@���a�l�\�O�N���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�@�@�s |

| �@ |

| �@�����V�c��n�C�L�O�� |

|

�@���̔蕶�̉��ɂ́A���D�̕����C�̃����[�t���Ƃߍ��܂�Ă���B�����[�t�����̂悤���B �@��A�ɂ́A���ɕM���ŏ����ꂽ���������܂�Ă��邪�A���X��Ǖs�\�������B |

��A�ɂ�

|

| �@�����V�c�X���D⍌�㗤�V�����̔� |

|

�@�葤�Ɂu�j�Ֆ����V�R�L�O���ۑ���j�˃��j�Ճj�V�e/���a�E�ǔN�l���@������b�w��v�ƍ��܂�Ă���B |

| �@ |

| �@�g�t�@�����{�a����� |

|

�@�v�����i�[�h������A���[�ɕW���ƃ��~�W�������ė���B |

| �@ |

| �@�X�����j�X���̐}�� |

| �@ |

|

�@�g�c���A�̑��Ղ��L�����u�X�����j�X���̐}�v���X�����j�̓��������i���c��ɂ���Č�������Ă���B�傫�Ȏʐ^���X������HP�ɂ���܂��B |

| �@ |

| �@�j�����w�� |

|

�@�蕶�ɂ͉E���ɔ��n�Ɂu�咬�̌j�̈�˂�/���𐴂݂��₩�ɂ�ǂ�/�H�̖�̌�/�吳�\�N�\�ꌎ����/�j���v�Ƃ����傪���܂�Ă���B |

|

|

| �X�s�X |

| �@��䑓��̐��������@6��25���@��2017�iH29�j�N���@���Ӓn�} |

|

�@�X�s�̃��b�`�����h�z�e���̈�p�ɁA�ݒu����Ă���B |

| �@ |

| �郖�q�勴�@ ���Ӓn�} |

| �@�X���m���ؑ���j�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

| �@�g�t�ŗL���ȏ��ŁA�勴�̗��T�C�h�ɒ��ԏꂪ���邪�A�郖�q���̒��ԏ�ɎԂ��߂�ƁA�̔肪����B��A�ɂ́A���H�����̓^�������܂�Ă��邪�A����Ă��ēǂݓ�B�̔�͕���7�N10��27���Ɍ������ꂽ�悤���B |

|

|

| �@�郖�q�k�����ׂ����̓��H�͒Ìy�n��Ɠ암 �����̌𗬋@��̊g��𑣂����㓌�����f���H�� ���������������a�S�X�N�������������Ώ\�ː� �̓��H���ǎ��ƂƂ��Ē��肵���B���̌㏺�a�T�V �N������ʍ����R�X�S���ɏ��i���A�Q�Q�N�̍H�� �����ӌ����̍H�����v���Ċ��������B �@���̓������f���H�̊J�ʂɂ��A�{���̎Y�� �o�ρA�����A�ό����̑傫�Ȗ��i�����҂������ �ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@����7�N10��27�� �@�@�@�@�@�@�@�@�X���m���@�ؑ���j |

| �@ |

| �@�咬�j�����w��@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@�����ȕ��w��̒��ɁA���������܂�Ă���B |

|

|

| �@ |

| �@�郖�q�k���̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@�郖�q�k��������2.051�����̗V�������������悤�����A������Ă���B�咬�j���̐��E���̌��ł���k����������Ă���͎̂c�O���B |

| �s�郖�q�k���ɂ��āt | ||

| �@�郖�q�k���́A�\�a�c���������A���b�c�R�n�̑� �x�A���P��A��P��Ɍ����āA�����p�ɒ����Q ���͐���i����ʐςQ�V�W�D�X�����A���H�����R�Q�D �U�����j�̏㗬���A�͌�����Q�Q�D�W�����A�����_ ���Ɉʒu����k���b�c���w�̌k���ł���B �@�郖�q�̒n���́A�Â��́u�b�M�q�v�Ƃ����Ă� ��A�b�M�́u���v�A�q�́u�R�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���� �k�J�̌��������R����[�I�ɕ\�����Ă���A�f�R�� ���A����ɂ�����ĂقƂ����̗���́A�j�� �I���쐫�I�Ȗ������ɂ��ӂ�Ă���B �@�吳�P�P�N�W���P�W�����̒n��T�����������A�� �����̕��l�咬�j���́A�k���̔��������I �s���u�Ԃ̔��b�c�R�v�̒��ŁA�^����Ƌ��Ɂu �b�M�q�v�Ƃ��Ĉ�߂��c���A���S�̉̂��r��ł���B �@�k���́A�����Q�D�P�����A�J��ЂP�T�O�`�Q�O�O�� �����Q�O�O���̂u���k�J�����}�s�ȗ��ꂰ�����݁A �������k���A������k���Ƌ��ɏ\�a�c���������O�� �k���ɂ�������k�������ւ��Ă���k���̓��A�� ������P�B�O�����͋���A���̒f�R�������̂悤�� ���A�͏��ɂ͂Q�O������]���d�Ȃ荇���� ���̌i�ς��`�����Ă���B �@��������P�D�O�����̗��݂ɂ͐Ήp���R��̒���� ��������ǂ��A�����d�ɂ��d�Ȃ肠���ĘA�����Ă� ��A�ޖ؊�ƌĂ�Ă���B���̒f�ʂ͂R�p�`�W�p �Ƃ��܂��܂Ȓ�����Ȃ��Ă���A���̈�{��{�͍� �����K���������A���ɂ��̕t�߂ł͂T�p��U�p���� �����Ƃ���A�ʖ��Z���Ƃ��]���Ă���B���A�k �����ɂ͔���̗���A�����C���̗���ȂǂƖ��Â� |

��ꂽ�k����������ݎ��͂̊�i�ƌ����Ȓ��a�� �W�J���Ă���B �@�k���̗����ɂ́A�A�I�����g�h�}�c�A�q�m�R�} �c�A�R���c�K�Ȃǂ̐j�t���ƃu�i�A�~�Y�i���Ȃ� �̍L�t�����o�����X�ǂ����������Ɛ�����A�V �̔����������邱�ƂȂ�����ɍg�t���̂Ȃ��� �����炵���K���l�X�̖ڂ�D�� �@�̊ԉB��ɂ́A����̑�A�~�h�̑�A�v�w�� ��ȂǁA��X�̑ꂪ���������ꂵ�j���I�Ȍk�� |

�i�ςƂ͑ΏƓI�ɏ����I�ȗD������\���Ă���A �ꎞ�̂₷�炬��^���Ă����B �@���̕ω��ɕx�k�J�͐�D�̃n�C�L���O�R�[ �X�Ƃ��đ����̐l�X�ɐe���܂�Ă���A�����ł� ���������R�X�S�������郖�q����������㗬��� �T�����h����ԂɂQ�A�O�T�P���̌k���������������� �Ă���A�Z����A�r�V���������U�����{����P�P ����{�ɂ����ČߑO�X������ߌ�S�������p���� ���Ƃ��o����B |

���N���b�N�� |

||

| �@ |

| �c�Ɋڑ� |

| �c�Ɋڑ�����@6��26���@��2017�iH29�j�N���@�@���Ӓn�} |

| �@�ȃm�C�W�Ì����� |

|

�@����̑O��ɒ������Ă���B |

| �@ |

| �@�s�[�L�O�� |

|

�@����ɏڍׂ����܂�Ă��邪�A2014�iH26�j�N9��25���ɓc��ڃA�[�g�����ɗ���ꂽ�悤���B |

| �@ |

| �_���{�@6��26���@��2017�iH29�j�N���@���Ӓn�} |

| �@�R�J���g���� |

|

�@��A���݂�Ƒ吳�R�N�Ɍ������ꂽ�悤���B�@ |

|

| �@������ |

|

�@���a��\�ܔN�����O�\���̌��c�����⑰������B |

| �@�͎m�̔� |

|

�@�����u�����͎m/��ֈ�m����Y�V��v�^�����A�u�����͎m����S���V��v�A�E���A�_���{�̑n�����J�҂̔�ɂ悤���B |

| �c�Ɋڑ����V�l�����Z���^�[��y���@6��26���@��2017�iH29�j�N���@���Ӓn�} |

| �@����n�R�V�� |

|

�@�蕶�ɓY���āA���������h�q�������c�b�q�����ƍ��܂�Ă���B �@��A�͌������ǂ߂Ȃ��Ƃ�������邪�A�]�R�҂̎v�������܂�Ă���B |

|

| �@ |

| �@�ڋ����g���� |

|

�@�蕶�ɂ͑吳�\�l�N�����\�ܓ��̕��������܂�Ă��邪�A���͗���Ă��Ėw�lj�ǂł��Ȃ������B �@��A�ɂ́A�����̊W�҂̖��O�����܂�Ă���B |

| �@�����̔� |

|

�@�蕶�ɂ́u�����ψ��@�Z�\���N�L�O/���a�\��N�\�ꌎ�g��/�c�Ɋڑ������ψ������ψ����c��/�����v�ƍ��܂�Ă���B �@��A�ɂ́u�m��ᶐl/������b�c��g�Y�v�ƍ��܂�Ă���B |

| �@�̒��R�G�������� |

|

�@�t���ʼn������܂�Ă���̂�������Ȃ��܂ʐ^���ʂ��B |

|

| �@�̒��R�����Y�������� |

|

�@�t���ʼn������܂�Ă���̂�������Ȃ��܂ʐ^���ʂ��B |

|

| ���Ύs |

| ��א_�� |

| �@������@6��26���@��2017�iH29�j�N�� �@���Ӓn�} |

|

�@���K�������̈�א_�Ћ����ɒ������Ă���B�T�ɁA����̕��肪����펀���ꂽ���X�̂��F�������܂�Ă���B��A�͌��Y�ꂽ�̂ŁA�����N�����͕s���B |

| �@ |

| ���K���� |

| �@�V�x���A�����}�����a�L�O�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� �@���Ӓn�} |

|

�@���������V�x���A�����}�����a�L�O�̔�͔蕶�Ƃ��̉��ɒ����̂��Y�����Ă���B |

|

|

| �@ |

| ���K������ �@���Ӓn�} |

|

�@���K�����̉��̋���n��Ə��������ɍL�ꂪ����B���̍L��ɐΔ�Q������B |

| �@�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@�蕶�͒B�M�œǂ߂Ȃ����A�u����/�Y�́��тɁ�������/��̎v/���R�遜��/�����炫�ā����v�̕��������܂�Ă���悤���B |

| �@ |

| �@��櫂̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@�}���ł����̂Ŕ蕶���A����������Ƃ͌��Ă��Ȃ��̂ŁA�s�m��ȕ���������B |

|

| �@����̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@

�Z�͌����邯��ǂ������ǂނ��Ƃ̂ł��Ȃ������B |

| �@�H�c�J���搶�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@��A�ɂ͒a�����\�N�L�O�ƍ��܂�Ă���B |

|

| �@�_�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@��A�ɂ́u�����S�N�L�O/����������/���O�E�E/���a�l�\�O�N�\����\���/�����v�ƍ��܂�Ă���B |

| �@�_�̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@��A�ɂ́u�����S�N�L�O/����������/���O�E�E/���a�l�\�O�N�\����\���/�����v�ƍ��܂�Ă���B |

| �@ |

| �@�����F���q�������Ղ̔�@6��26���@��2017�iH29�j�N�� |

|

�@ |

| �@ |

| �O�O�s |

| �@�������{���@6��26���@��2017�iH29�j�N�� �@���Ӓn�} |

|

�@�O�O�s�̍ŏ��@�ׂ̗ɂ��锪��_�Ђ̋����ɒ������Ă���B |

|

�U���H������8���@�@�@���O����Ղ��@�@�@�k�̒T���K�� |

|

�@��l�̎U���H�L�^< �@2017�N6��25���i���j�܂�@26���i���j���� |